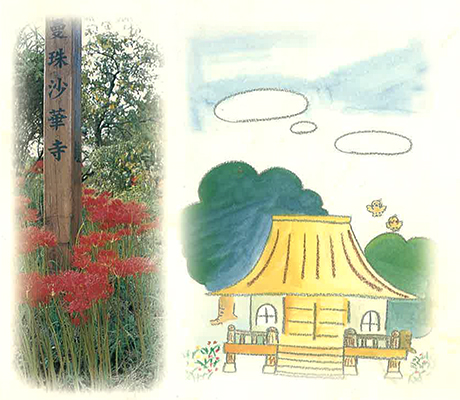

曼珠沙華寺

日本昔話の旅91(千葉県大多喜町)

協力:大多喜町立大多喜図書館天賞文庫

製作:公益財団法人伊藤忠記念財団

1

曼珠沙華寺

2

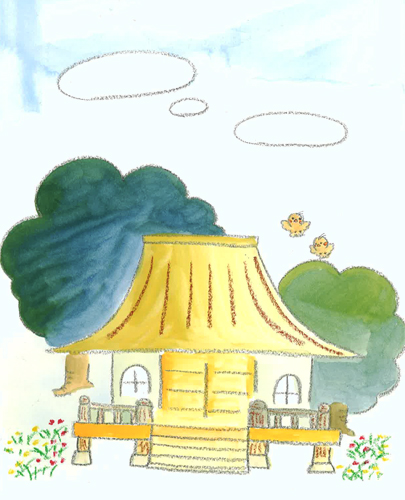

大多喜町三条に『浄宗寺』という寺がある。 500年ほど昔、 戦国時代に建てられた寺である。

2

秋の彼岸になると、 燃えるような曼珠沙華の花が、 所狭しと咲く。 里の人たちはこの浄宗寺を『曼珠沙華寺』と呼んでいる。 なぜ、 『曼珠沙華寺』と呼ばれるようになったのか?

2

こんな話が伝えられている。

3

むかしむかしのことだ。 浄宗寺の住職は花をこよなく愛していた。 寺の仏壇には季節の花が絶えなかった。 里の人たちは

3

「ご住職は、 ほんとうに花が好きだこと」

「花のように、 心の美しいご住職だ」

・・・と、うわさした。 時には花好きな住職に

3

「住職さん、 山で採ってきた花です。 お供えくだせえ」

「野良仕事の帰りにあんまり美しいので一枝折ってきました」

「・・・・・・」

3

と、季節の花が届いた。

4

花好きな住職の影響だろう、 境内のお墓にも花が絶えなかった。 里の人たちは

4

「この墓は、じいちゃんの墓だ。 じいちゃんは、百合の花が好きだったから、 百合の花をお供えしよう。 ぼたもちも好きだったから、 ぼたもちもあげましょう」

4

「・・・・・・」

亡き人の好物や季節の花がお墓に供えられていた。

5

しかし、 境内の隅に、 だれからも忘れられ、 苔むした墓がひっそりと建っていた。 墓といっても盛り土された上に丸い石が置いてあるだけである。

5

里人の言い伝えによると、 むかし旅の途中、 ここ三条の地で亡くなった旅人の墓だという。 花も供えられず、 苔むし傾いた墓石だ。

6

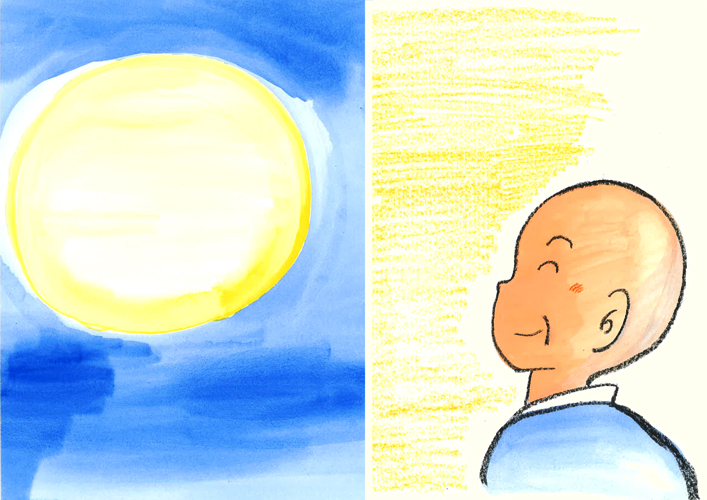

・・・ある秋の夜。 三条の山里は仲秋の名月に照らされていた。

6

刈り入れの終わった田んぼ、 大木に囲まれたかやぶき屋根の家々、 月の光をあびながらキラキラ流れる川。

6

虫の鳴き声と風にそよぐ葉音だけが山里に聞こえていた。 静かな静かな三条の夜であった。

7

住職は

「今年も秋がやってきたか。 月日のたつのは早いものだのう。 それにしても、 今夜の月は一段と美しい・・・」

7

一人ごとを言いながら、 境内に出た。 花が供えられた墓の間を歩きながら歌を口ずさんだ。

「ながめても六十路の秋は過ぎにけり・・・」

7

住職は首をかしげた。

「年かのう。 続きを忘れてしまったか・・・」

とつぶやき、 月を見上げた。

8

その時、 境内の隅ですすきの穂がゆれたかと思うと

「・・・おもえば悲し 山の端の月」

と、詩の続きを吟ずる者がいるではないか。

8

住職は

「ながめても六十路の秋は過ぎにけり おもえば悲し山の端の月」

と吟じた。

8

「ありがとうございます。 ところであなた様はいったい、どなたですか」

たずねると

8

「私は、詩歌を好む江戸の商人です。 江戸から大多喜の城下に行く途中、 病にたおれ、 この地で命をおとした者でございます」

8

「それは、それは、 お気の毒に・・・」

8

「ところが、 この村の人でしょうか。 私の亡骸をこの寺まで運んで、 葬ってくださいました。

8

今宵、ご住職が口ずさまれた歌を聞き、 ついついなつかしくなり、 現世に姿を現しました。 さぞ、 おどろかれたことでしょう」

9

「・・・現世は今、 彼岸でしょうか。 彼岸花はもう咲きましたか」

「彼岸花?」

9

「ええ、 彼岸花です。 秋の彼岸になると真っ赤に咲く、 あの曼珠沙華の花です」

「曼珠沙華ねえー。 このあたりには、 あまり見かけませんな」

9

「そうですか。 ・・・それにしてもご住職、 このお寺は花がみごとですねえ。 私は花で季節の移り変わりを感じております。 秋は菊もけっこうですが、 私は曼珠沙華の花が大好きです。

9

江戸の私の家のまわりには、 曼珠沙華がたくさん咲いていました。 それはそれは、 見事なものでした」

9

「そうですか。 なつかしいことでしょうね」

「あの世に行っても、 ふるさとの秋の風情を忘れることができません」

9

「・・・・・・」

・・・住職は霊と夜更けまで詩歌や四季の風情を語りあった。 月が西にかたむく頃

9

「ご住職、 おそくまで話し相手になっていただき、 ありがとうございました。 久しぶりに学問や江戸の話ができ、 うれしゅうございました。

9

東の空がそろそろ明るくなってまいりましたので、 私は消えることとしましょう」

そう言ったかと思うと、 旅人の姿は消えていた。

9

住職は詩歌を口ずさむ風流人と話ができたことに心満たされた。 そうして、 曼珠沙華、 曼珠沙華・・・とくりかえした。

10

次の日、 住職は旅人が葬られている、 かたむいた墓石を修復し、 花を供え、 お経をあげた。

10

そうして、 曼珠沙華を愛したという旅人の霊を慰めようと、 曼珠沙華の花をさがし求め、 寺の境内に球根を植えた。

10

球根は年ごとにふえ、 秋になると墓のまわりは曼珠沙華の花があざやかに咲いた。

11

それから数年後、 住職は病がもとで亡くなった。 すると、

「曼珠沙華の好きだったご住職の意志をつごう」

と、里の人たちは曼珠沙華の球根を集めた。

11

また次の住職も、 先だいの住職の思いをついで、 曼珠沙華の花を大切に育てた。

11

秋の彼岸になると、 曼珠沙華の花が咲いた。 真っ赤に真っ赤に咲いた。 境内も、 境内への道も、 土手も真っ赤にそまった。 ことに夕日にそまった曼珠沙華の花は、 燃えているかのようであった。

11

そして、 だれ言うともなく、 この浄宗寺は『曼珠沙華寺』と呼ばれるようになった。

おしまい

製作データ

浄宗寺

曼珠沙華寺

日本昔話の旅91(千葉県大多喜町)

原本:『曼珠沙華寺』 発行 大多喜町

文 :斉藤弥四郎

絵 :清水 三枝

音訳:小髙 陽子(読み聞かせボランティア読夢の会)

録音会場提供:大多喜町立西小学校

協力:大多喜町立大多喜図書館天賞文庫

製作:令和6年12月 公益財団法人伊藤忠記念財団